Transición: Spaniens Weg zur Demokratie

Vor 50 Jahren starb Franco. Die Übergangszeit von der Diktatur zur Demokratie in Spanien, genannt Transición, verlief danach vorbildlich. 1978, drei Jahre nach Francos Tod, stand die spanische Verfassung bereits. Doch es gab ein paar Störfeuer durch Putschisten. Insgesamt zeigte das Land aber eine politische Glanzleistung, weil alle poltischen Strömungen Adolfo Suárez unterstützten.

von Tobias Büscher

Montag, 23. Februar 1981. Über den Äther dringt die fürchterliche Nachricht in alle Winkel Madrids und ganz Spaniens. Die Politik in Spanien scheint deutlich auf dem Spiel zu stehen.

Oberstleutnant Antonio Tejero hat mit der Guardia Civil das Parlamentsgebäude gestürmt, die Sitzung mit Maschinenpistolensalven unterbrochen und alle Abgeordneten und Regierungsmitglieder als Geiseln genommen.

Was folgt, sind dramatische Stunden, in denen der junge demokratische Rechtsstaat erstmals seit Francos Tod auf die Probe gestellt wird. In Valencia rufen Rebellen den Ausnahmezustand aus, hohe Militärs haben sich dem Putsch angeschlossen. In Madrid druckt die neue linke Tageszeitung El País in aller Eile eine Sonderausgabe und stellt sich hinter die Demokratie.

Die Situation bleibt wirr und chaotisch, bis der König nachts um eins eine Fernsehansprache hält, die ihm wenige zugetraut hätten: „Die Krone, Symbol der Einheit Spaniens, kann auf keinen Fall Aktionen oder Handlungsweisen von Personen dulden, die mit Gewalt den Demokratisierungsprozess zu unterbrechen versuchen, der in der Verfassung bestimmt wurde, über die das spanische Volk in einem Referendum entschieden hat“.

37 Einschusslöcher im Parlament

Spätestens dies brachte zweifelnde Generäle auf seine Seite und nahm dem ohnehin schlecht organisierten Putsch die Luft aus den Segeln. Schnell war der Spuk vorbei. 37 Einschusslöcher in der Decke des Parlaments erinnern an den Vorfall. Als „23 F“ bleibt das Datum bis heute ein Trauma der jüngsten spanischen Geschichte.

Zu weiteren Anschlägen seitens des Militärs oder der alten Anhänger des Franco-Regimes kam es nicht. Im Gegenteil. Im Ausland wurde staunend beobachtet, wie zügig Spanien den Übergang von der Diktatur zur Demokratie schaffte.

Die Transición, der spanische Begriff für diesen politischen Wandel, hat besonders wirtschaftlich aber auch gesellschaftlich schon vor dem Tod des Caudillo am 20. November 1975 begonnen. Dessen eigentlicher Nachfolger, der Ministerpräsident und Admiral Carrero Blanco, wurde 1973 in Madrid von einer ferngezündeten Dynamitbombe der ETA in die Luft gesprengt.

Draußen gab es zu dieser Zeit noch die Bauspekulanten, korrupte Beamten, folternde Polizisten und regimetreue Bürgermeister in Madrid wie Arías Navarro, der nach Franco noch eine Zeit lang Regierungschef war.

Die Transición war kein radikaler Bruch mit dem alten Regime, sondern ein Werk, an dem alle politischen und sozialen Kräfte beteiligt waren. Auch ehemalige Anhänger Francos.

Erste freie Wahlen nach über 40 Jahren

Am 15.6. 1977 kam es zu ersten freien Wahlen seit 1936, an denen sich nicht weniger als 194 Parteien beteiligten. Es gewann das „Demokratische Zentrum“ (UCD), gefolgt von den Sozialisten (PSOE), den Kommunisten (PCE) und der konservativen „Volksallianz“ (AP).

Die Ausarbeitung einer Staatsverfassung war die Hauptaufgabe des neuen Parlamentes. Schlüsselfigur des politischen Wandels war der Parteichef der UCD und ehemalige Generalsekretär unter Franco, Adolfo Suárez.

Mit allen wichtigen Parlamentsfraktionen einschließlich der Linken schloss der 2014 verstorbene, vorbildliche Politiker den „Pakt von Moncloa“ zur Stabilisierung der schwierigen Wirtschaftslage.

Die neue Staatsverfassung fand mit 584 gegen 11 Stimmen breite Zustimmung im Parlament und wenig später bei der Volksabstimmung. Baskische Abgeordnete stimmten dagegen, weil sie ihre Möglichkeiten zur regionalen Unabhängigkeit vernachlässigt sahen – das „Baskenproblem“ war und ist bis heute nicht gelöst.

Die Verfassung als Drahtseilakt

Die Verfassung war ein prekärer Drahtseilakt, der mit behutsamen Formulierungen besonders die Probleme in Bezug auf Religion und Regionalismus zu lösen versuchte. Die Dezentralisierung wurde durch Einsetzung von 17 autonomen Regionen begünstigt. Angelegenheiten der Landespolitik werden aber nach wie vor weitgehend von Madrid entschieden.

Der Katholizismus verlor seine Rolle als Staatsreligion (wobei nach wie vor über 90 Prozent aller Spanier katholisch sind). Mit der Verfassung wurden auch die Todesstrafe abgeschafft, volle bürgerliche Grundrechte genauso wie religiöse und ideologische Freiheit garantiert.

Der Erfolg Suárez’ zeigte sich bei den Parlamentswahlen 1979 mit einem erneuten Sieg der UCD. Die Partei war im eigentlichen Sinne eine Koalition aus Sozialdemokraten, Liberalen und einem Sektor, den man direkt in Beziehung zum „ancien regime“ brachte. Die politische Landkarte war vielfältig und dennoch relativ klar.

Rechts befand sich die AP, die in diesen Jahren noch klar Interessen der Franco-Anhänger vertrat, in der gemäßigten Mitte stand die UCD und links die PSOE und PCE. Konservativ und regionalpatriotisch präsentierten sich die beiden wichtigsten Parteien in Katalonien (CiU) und dem Baskenland (PNV).

Phönix aus der Asche: Felipe González

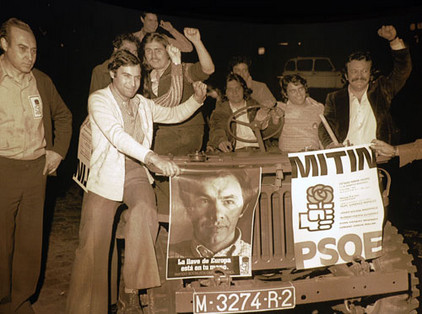

1982 siegte mit sensationellem Erfolg die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE). Zentrale Figur auf der politischen Bühne wurde ein junger Rechtsanwalt und Politiker aus Sevilla: Felipe González. Unter Franco lebte er mit dem Decknamen Isidoro in der Illegalität und schoss nun wie Phönix aus der Asche hervor.

In ihrer hundertjährigen Geschichte hatte die PSOE nie solche Macht in den Händen gehalten. Die Transición selbst gilt seitdem als abgeschlossen. Spanien hatte sich in das Konzert der Mächte eingefügt, war 1982 der NATO beigetreten und wurde 1986 schließlich in die Europäische Gemeinschaft aufgenommen.

Bei den landesweiten Wahlen nach 1982 konnte sich die Spanische Sozialistische Arbeiterpartei gegen die Rechte unter Fraga Iribarne (1922-2012) immer wieder durchsetzen. Trotz einiger politischer Skandale und heftiger Konflikte mit den Gewerkschaften gelang es Felipe González, den schnauzbärtigen Führer der Partido Popular auf der Oppositionsbank sitzen zu lassen.

Auch die drittstärkste „Vereinigte Linke“ unter dem Hochschulprofessor Julio Anguita sowie die katalanischen und baskischen Regionalparteien CiU und PNV konnten den „felipismo“ nicht bremsen.

Pragmatismus statt Charme: Aznar, Zapatero und Rajoy

José María Aznar gelang es schließlich, die konservative Partei Partido Popular (PP) an die Macht zu bringen. Im März 2004 stand seine erneute Wiederwahl sogar außer Frage, trotz US-Unterstützung im Irak-Krieg, welche die Spanier mehrheitlich ablehnten. Doch wurde die Parlamentswahl von einem blutigen Terroranschlag in Madrid überschattet, drei Tage zuvor von radikalen Moslems verübt, nicht von der ETA.

Viele Wähler sahen eine Mitverantwortung der PP und wählten überraschend den damals 43-jährigen Sozialdemokraten José Luis Zapatero zum neuen Ministerpräsidenten (mehr zu Spaniens Politik). Der junge Politiker aus León zog sofort die spanischen Soldaten aus dem Irak ab und suchte mehr Anschluss an Europa. Den ökologisch umstrittenen Plan, Wasser vom Ebro für Südspanien abzuzapfen, ließ er stoppen.

Zudem kündigte er gleich nach der Machtübernahme an, das Abtreibungsrecht zu liberalisieren und Homo-Ehen zu legalisieren. Diese Gesetze sind durch den früheren Regierungschef Mariano Rajoy von der konservativen Partei PP aber teils wieder rückgängig gemacht worden.

Heute bestimmt seit Jahren Pedro Sánchez von den Sozialisten die Geschicke, soweit es geht. Denn er ist Regierungschef einer Minderheitsregierung. Er und seine Parteifreunde und viele linke Aktivisten erinnern im Jahr 2025 an die Verbrechen des Francoregimes, was nicht überall im Land gut ankommt: zum Kommentar